Construire la saveur avec des miches de manioc fermenté localement

45 minute lu Découvrez les techniques des Îles Salomon pour fermenter le manioc en miches riches en saveurs, avec des méthodes, des conseils de sécurité et des idées de service qui honorent les traditions locales et subliment la boulangerie insulaire au quotidien. octobre 13, 2025 09:07

La première fois que j’ai tenu une miche de manioc fermenté encore tiède sur le marché central de Honiara, elle semblait plus lourde qu’elle n’en avait l’air—dense de vie tranquille. La vapeur s’échappait à travers le tissage vert des feuilles de bananier, portant un parfum comme la pluie sur une pierre chaude: acidulé, lactique, légèrement noisette, avec une trace de fumée. Lorsque la marchande, Aunty Selina de la région ouest de Guadalcanal, a pincé un morceau et l’a pressé dans ma paume, la mie était élastique et légèrement collante, laissant une brillance d’huile de coco. J’ai pris une bouchée. La miche était vivante de contrastes — une acidité légère qui relevait la douceur du manioc, la rondeur luxuriante de la crème de coco, et la chaleur moelleuse des feuilles et du feu. Je pourrais goûter le ruisseau où elle avait reposé, les feux du village qui veillaient, la patience de la fermentation qui transforme une racine en histoire.

Une tradition vivante : pourquoi les miches de manioc fermenté comptent dans les Îles Salomon

Vous ne pouvez pas dissocier la saveur d’une miche de manioc fermenté de son lieu. Dans les Îles Salomon, le manioc n’est pas qu’une culture; c’est un calendrier, une police d’assurance et un goût de chez soi. Après la Seconde Guerre mondiale, le manioc s’est répandu largement dans les îles; aujourd’hui, il est l’amidon quotidien dans les cuisines de Honiara et dans les petits hameaux nichés derrière les arbres de fruit à pain. La fermentation, quant à elle, précède le manioc. Les Insulaires faisaient fermenter le fruit à pain, le taro et même le poisson, apprenant à tirer des saveurs profondes et une durée de conservation plus longue des tropiques humides. Quand le manioc est arrivé, il s’est tout de suite intégré à cette façon de penser.

Partout sur Guadalcanal, Malaita, dans la Province de l’Ouest, à Isabel et à Makira, vous trouverez des variations de la miche — manioc râpé, déglaçé et légèrement fermenté, puis lié dans des feuilles et cuit au four. À Malaita, les étals du marché d’Auki entassent les longs tubercules pâles tel des défenses d’ivoire, tandis que des femmes vendent des miches enveloppées dans des feuilles qui gardent leur forme comme des briques rustiques. Dans la Province de l’Ouest, près de Gizo, j’ai rencontré une famille qui fermente dans les tourbillons lents des rivières, pesant le manioc râpé avec des pierres noires lisses jusqu’à ce qu’il dérive juste sous la surface. Dans les villages sur le versant exposé de Guadalcanal, la fermentation est une sorte de compagnonnage: alors que les feux crépitent et que les enfants font courir des bateaux-jouets en coque de papaye le long du chenal, les miches acquièrent discrètement du caractère.

Une partie de l’attrait réside dans la praticité. La fermentation lactique rehausse la saveur du manioc mais le rend aussi plus sûr et plus facile à digérer, en diluant l’amertume et en assouplissant les fibres. Une autre partie est la célébration. Pour un festin — mariages, baptêmes, un dîner de grande pêche après une nuit sur le récif — les miches sont présentées en tas nets, coupées et baignées dans de la crème de coco, parfois garnies de noix ngali (Canarium indicum) ou de thon fumé en copeaux. Ils donnent l’impression d’être faites maison et cérémonielles à la fois, comme le pain en Europe. Elles sont le pouls lent d’un repas.

La science dans le courant : bâtir la saveur et la sécurité

Le manioc contient des glycosides cyanogènes — principalement la linamarin — qui peuvent libérer de l’acide cyanhydrique. Le traitement traditionnel, affiné sur des générations, s’en occupe avec élégance. Lorsque le manioc est épluché, râpé, trempé et fermenté, des enzymes (la linamarase naturellement présente dans le manioc) se remettent au travail, tandis que les bactéries lactiques prolifèrent dans cet environnement humide riche en glucides. Ces étapes — en particulier le trempage et la fermentation — aident à emporter ou à dégrader les glycosides, tandis que la cuisson finale abondante élimine les composés volatils.

D’un point de vue culinaire, cette fermentation lactique douce libère les saveurs et la texture. Le manioc râpé commence par une texture un peu rugueuse et fade. Après un à trois jours immergé dans de l’eau propre (traditionnellement dans un panier en filet ou une pochette tissée de feuilles de coco, lesté dans un courant; à la maison, un seau couvert avec une assiette et une pierre fait l’affaire), deux choses se produisent: les granules d’amidon s’hydratent et gonflent, et les microbes font mûrir la pulpe avec une légère acidité. L’acidité parcourt la mie comme une colonne vertébrale; elle donne de la structure à la graisse et du parfum à la fumée. Le profil lactique est doux et lacté, pas vif comme le vinaigre. Lorsqu’elle est pressée et cuite, la mie se lie en une masse ferme et élastique qui prend du grillé et absorbe la crème de coco comme le pain absorbe le beurre.

Considérez-la comme la réponse des Îles Salomon à la technique du levain: pas une élévation levée par la levure, mais un approfondissement guidé par l’acidité. Le but n’est pas une odeur trop marquée mais un équilibre — une clarté verte qui empêche la richesse de la noix de coco de devenir lourde.

Du tubercule à la miche : une méthode à la mode des Îles Salomon

Voici une méthode que j’ai appris d’Aunty Selina à Honiara et que j’ai affinée avec les réalités d’une cuisine domestique. Elle saisit les principes que vous verrez de la lagune de Marovo au plateau central de Malaita. Utilisez-la comme modèle, en l’adaptant à vos feuilles, à votre source de chaleur et à votre niveau d’acidité préféré.

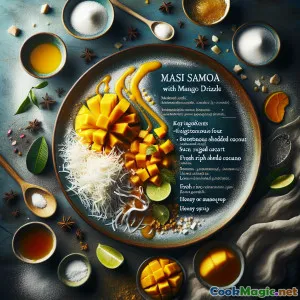

Ingrédients (pour 2 miches moyennes) :

- 2,5 kg de manioc frais, fermes et sans défaut

- 1 cuillère à café de sel fin de mer, et plus si nécessaire

- 200–300 ml de crème de coco épaisse (fraîchement pressée est traditionnelle; en conserve, c’est acceptable)

- 2 cuillères à soupe de pâte de noix ngali ou de noix torréfiées hachées (facultatif mais savoureux)

- Feuilles de bananier ou feuilles de gingembre sauvage pour l’enveloppement (à défaut, feuilles de ti ou parchemin alimentaire et aluminium)

- Quelques feuilles de pandan (facultatif) pour l’arôme

Équipement :

- Râpe ou robot culinaire avec disque râpe

- Grand bol ou seau pour tremper

- Mouchoir à fromage ou sac en coton fin propre

- Poids lourd (pierre propre, assiette, ou sachet d’eau)

- Vapeur, four, ou pierres chaudes/grill couvert

Procédé :

-

Épluchez et râpez. Épluchez le manioc généreusement pour retirer toute la peau brune et la couche interne rose. Râpez grossièrement. Pendant que vous râpez, rincez brièvement à l’eau froide pour éviter l’oxydation.

-

Tremper et fermenter. Transférez le manioc râpé dans un sac en tissu ou plusieurs couches de gaze et attachez-les légèrement. Submergez dans de l’eau fraîche et propre — traditionnellement dans un courant; à la maison, un seau avec eau fraîche. Pesez légèrement pour qu’il reste immergé mais pas compacté. Laissez 24–72 heures à température ambiante 20–30°C. Changez l’eau toutes les 24 heures si ce n’est pas dans un courant. Goûtez une petite pincée chaque jour; vous cherchez une pointe légère, semblable au yaourt. L’eau peut devenir trouble — normal. Si vous sentez une odeur forte de solvant ou voyez des moisissures roses/oranges, jetez et recommencez avec du matériel plus propre.

-

Pressez et égouttez. Sortez le sac et pressez fermement, en expulsant autant d’eau que possible. Vous voulez une pulpe humide mais cohésive. Versez dans un bol et défaites-la avec les doigts.

-

Assaisonnez et enrichissez. Saupoudrez de sel. Incorporez la crème de coco épaisse — un peu au début; vous pouvez en ajouter après cuisson comme sauce. Si vous utilisez, mélangez des noix ngali hachées ou de la pâte. Le mélange doit se former en grumeaux lorsqu’on le presse mais ne pas être humide.

-

Enveloppez dans des feuilles. Faites passer brièvement les feuilles de bananier au-dessus d’une flamme pour les rendre souples. Disposez-les, couture en, pour former une plaque. Empilez le mélange de manioc en un rectangle grossier. Glissez du pandan au milieu si vous aimez. Enveloppez fermement en paquet de miche et attachez avec des bandes fines de feuilles de bananier ou de ficelle de cuisine. L’objectif est d’être assez serré pour garder la forme, assez lâche pour permettre la circulation de la vapeur.

-

Cuire. Il existe trois approches courantes :

- Four de terre (mumu) : Chauffez des pierres, chemisez de feuilles, installez les miches à l’intérieur, recouvrez de nouvelles feuilles et de terre, et faites cuire 1–1,5 heure. Les miches seront tendrement prises et fumées.

- Vapeur ou cocotte : Faites cuire à la vapeur sur une grille au-dessus d’une eau frémissante pendant 60–90 minutes jusqu’à ce qu’elles soient fermes et élastiques; la température interne doit tourner autour de 90–95°C.

- Grille ou four couvert : Cuire à 180°C (350°F) pendant 60–80 minutes, de préférence dans une cocotte ou recouverte de papier aluminium pour simuler la vapeur emprisonnée. Pour une touche fumée, ajoutez une poignée de copeaux de bois dur trempés sur un gril à gaz, ou donnez à la miche finie un bref coup de flamme directe pour carboniser la feuille.

- Repos et finitions. Laissez les miches reposer 15 minutes. Déballez, tranchez généreusement et nappez de crème de coco chaude assaisonnée d’une pincée de sel. J’aime toaster les tranches dans une poêle chaude et légèrement huilée pendant une minute de chaque côté pour obtenir une croûte pâle.

Notes de saveur : Une miche bien fermentée sent le croisement entre des pommes vertes et du yaourt chaud, et une feuille mouillée. La texture doit être élastique et homogène — pas d’eau granuleuse, pas de centre farineux. L’acidité doit tourner autour sans dominer.

Des enveloppes qui murmurent : Feuilles, pierres et le goût du lieu

Le choix des feuilles influence la saveur plus que vous ne l’imaginez. La feuille de bananier apporte un parfum herbacé, presque sucré, et une peau brillante à la miche. Les feuilles de gingembre sauvage, courantes dans certaines régions de Guadalcanal et Makira, ajoutent une note poivrée, citronnée. Les feuilles de ti ont un parfum résineux et herbacé. Dans la Province de l’Ouest, une amie de Nusa Tupe jure par l’empilement de feuille de bananier avec une feuille de fruit à pain — affirmant qu’elle apporte une touche fruitée et tannique. Et la source de chaleur compte. Un four de terre crée une humidité intérieure délicieuse et une fumée voilée — moins affirmée qu’un gril au charbon, plus nuancée qu’un four. Les pierres conservent la chaleur de manière homogène et entourent la miche d’une chaleur rayonnante, ce qui réchauffe le manioc en douceur et laisse une mie souple. Lors d’une visite à Santa Isabel, j’ai vu une famille disposer les miches sur des pierres encore scintillantes de chaleur issue du bois de fruit à pain. Lorsque le couvercle a été retiré une heure plus tard, l’odeur était extraordinaire: parfum de jasmin provenant des feuilles, noisette du manioc, et le réconfort de la fumée de bois que l’on porterait chez soi sur ses vêtements. Si vous cuisinez en appartement en ville, un lourd faitout à couvercle devient votre four de terre. Glissez un petit sachet d’allume bois enveloppé d’aluminium dans le four sur une plaque, et bien que ce ne soit pas traditionnel, l’arôme poussera votre miche vers la mémoire.

Palettes provinciales : comment Guadalcanal, Malaita et la Province de l’Ouest diffèrent

- Guadalcanal : Les miches ici semblent souvent plus nettes et plus légères. Les ruisseaux près de l’intérieur de l’île délavent rapidement le manioc, et bon nombre de foyers maintiennent une fermentation courte — 24 à 36 heures — ce qui donne une pointe légère. La crème de coco est généreuse, parfois fouettée avec une pincée de sel et réchauffée avec une feuille de pandan légèrement écrasée avant d’être versée sur les tranches. Vous pouvez voir des bandes de pandan glisser dans la miche.

- Malaita : Une approche plus audacieuse. À Auki et dans les villages intérieurs, la fermentation s’étend parfois sur 48–72 heures, surtout pendant les périodes pluvieuses plus fraîches. L’acidité monte et la mie se serre, rendant les miches parfaites pour être tranchées et grillées. Les Malaitains servent aussi les miches avec de l’anguille fumée ou des poissons récifaux et les garnissent parfois de pâte de noix ngali.

- Province de l’Ouest : On aime intégrer directement des fruits de mer — des flocons de thon fumé pliés dans le mélange de manioc avant l’enveloppement, ou un bouillon de coquillages et lait de coco servi à côté. Les eaux autour de Gizo et Munda façonnent les approvisionnements; même les feuilles de bananier ici ont un parfum légèrement différent, ou peut-être est-ce l’air salin qui s’infiltre dans tout.

Ces frontières sont flexibles, bien sûr — les familles mélangent les traditions par le mariage et la migration. Honiara, une ville d’îles au sein d’une île, agit comme un creuset : le Marché Central collecte les miches comme des dialectes.

Superposition des saveurs : Coco, noix ngali, fumée et acide

Une miche remarquable est une plate-forme; les Salomoniens bâtissent avec retenue. Voici les suspects habituels et comment ils interagissent :

- Crème de coco (lolo) : Crème de coco épaisse et fraîchement pressée est la cape veloutée autour de l’acidité. Réchauffez-la doucement avec une pincée de sel pour l’épaissir légèrement. Pour un festin, certains cuisiniers réduisent la crème de coco avec du gingembre écrasé et un brin de feuille de piment, en écumant l’huile aromatique et en la versant sur les tranches.

- Noix ngali : appelées Canarium indicum, ces noix ont un profil beurré et légèrement résineux, semblable à un croisement entre la macadamia et la pignon. Quand elles sont réduites en pâte et intégrées au manioc avant la cuisson, elles complexifient la mie par leur richesse et leur parfum. Un filet d’huile de noix ngali — dorée et légèrement fumée — sur les tranches finies est délicieusement bon.

- Fumée : Qu’elle provienne d’un four de terre ou d’un gril qui fume, la fumée relie tout. Visez un léger voile de fumée; une fumée lourde et amère étouffera l’acidité et donnera à la miche un goût de goudron.

- Acide : La miche porte sa propre note basse lactique, mais on peut la mettre en valeur : un trait de kalamansi ou de lime sauvage sur les tranches finies accentue la douceur légère du manioc. J’ai aussi vu des cuisiniers fouetter une goutte de toddy de coco fermenté dans la crème, avec parcimonie.

- Vertes : Le chou glissant (aibika) sauté dans du lait de coco apporte de la soie et de la chlorophylle. Les jeunes boutons de fougère (ota) blanchis et assaisonnés au citron vert apportent du croquant et un parfum forestier. L’amertume de la fougère et l’acidité sucrée du manioc forment les meilleurs compagnons.

Histoire du courant : un jour dans l’ouest de Guadalcanal

Le village de Selina se cache derrière un rang de bananiers et une clôture d’hibiscus, où le ruisseau coule avec le doux murmure de l’eau sur les pierres. Nous avons transporté un panier tissé de feuilles de cocotier rempli de manioc râpé jusqu’à un recoin ombragé et l’avons attaché à un rocher avec une corde de bananier. Une bande d’enfants suivait, filet à étoiles de mer en main, et un chien aux oreilles telles des voiles avançait le long. « Deux nuits, » dit-elle, posant une feuille de fruit à pain sur le panier pour le protéger des débris. « Peut-être trois si la pluie vient. »

Il y avait un rythme dans la journée qui revenait sans cesse au pain. Pendant que le manioc reposait, nous râpions la noix de coco, faisant tournez les moitiés sur la râpe dans une pluie blanche et croquante. Quelqu’un installa le mumu; un autre attisa un feu pour le thé. L’odeur des fleurs de mangue flottait depuis la route; le statique de la radio chantait des titres insulaires. Lorsque nous avons remonté le panier le matin suivant, le manioc avait changé. Les grains s’aggloméraient; une bouffée légèrement verte et acide s’élevait, claire et invitante. Nous avons serré et ri, puis resserré, les bras couverts de l’eau sucrée.

La miche que nous avons cuite cet après-midi-là était extraordinaire dans sa modestie, la mie flottante et élastique. Nous l’avons dégustée avec du jeune gingembre haché, du citron et du thon fumé. Selina a tranché des carrés généreux et, lorsqu’elle a versé la crème de coco dessus, elle a afflué dans les petites fossettes peu profondes où mes doigts avaient pressé l’enveloppement. Cela avait le goût du ruisseau, d’une journée patiente. Quand je suis parti, elle a enveloppé une tranche dans une feuille pour le trajet, et elle parfuma mon sac tout le chemin jusqu’à Honiara.

Mode d’emploi pour les cuisines urbaines : adapter les techniques sans perdre l’âme

Tout le monde n’a pas de mumu ni de ruisseau du village. Vous pouvez néanmoins obtenir une saveur authentique chez vous :

- Choisissez du manioc frais. Cherchez des tubercules fermes, à chair blanche et sans taches. Si les extrémités coupées sont grises ou sentent mauvais, passez-les.

- Contrôlez la fermentation. Utilisez un seau en plastique propre ou une casserole non réactive, et changez l’eau chaque jour. Gardez une température stable; les pièces plus chaudes accélèrent la fermentation, mais n’allez pas trop vite. Le goût est votre guide.

- Pressez fermement. Une miche dense et coupable dépend d’un égouttage complet. Égouttez le manioc jusqu’à ce que vos avant-bras protestent. Un presse-purée fonctionne parfaitement pour les petites quantités.

- Simulez les feuilles. Les feuilles de bananier se trouvent facilement congelées dans les marchés asiatiques; décongelez-les et passez-les au-dessus d’une flamme pour les rendre souples. Si vous ne les trouvez pas, enveloppez la miche dans du parchemin puis du papier aluminium pour piéger la vapeur (ajoutez une feuille de pandan fendue à l’intérieur si disponible).

- Apportez la fumée de manière responsable. Si vous utilisez un four, une petite boîte fumoir sur un gril ou une brève saisie de la miche enveloppée au-dessus de charbon de bois ajoute le parfum manquant.

- Finition avec la noix de coco. Ne lésinez pas sur la crème de coco. Réchauffez-la doucement avec une pincée de sel, et peut-être une tige de citronnelle légèrement écrasée si vous en avez.

- Tranchez et saisissez. Faites griller les tranches dans une poêle chaude et légèrement huilée pendant une minute, pour créer une texture surtout en surface. Ce léger char chante avec l’acidité lactique.

Sécurité et dépannage : Clairs, propres et savoureux

- Épluchez généreusement. Enlevez toute la peau brune externe et la fine couche rose en dessous. N’en laissez pas de bandes.

- Gardez-le propre. Lavez bien les équipements; rincer à l’eau bouillante aide. La contamination est l’ennemi d’une fermentation au goût propre.

- Fiez-vous à vos sens. Une bonne fermentation sent légèrement l’acidité et la fraîcheur. Si vous sentez des odeurs chimiques fortes, des moisissures colorées ou de la viscosité, jetez et recommencez.

- Cuisez-la complètement. Une cuisson complète à la vapeur ou au four aide à évacuer les composés volatils et assure un résultat sûr et délicieux.

- Ajustez le sel. Une pincée aide la saveur et affine subtilement l’équilibre acide-doux. Trop, cela durcit la mie.

- Si la miche s’effrite : Le manioc a probablement été insuffisamment pressé ou cuit, ou la râpe était trop grossière. La prochaine fois, pressez plus fort et cuisez plus longtemps.

- Si la miche est collante : elle était trop humide ou trop traitée. Appuyez plus soigneusement et évitez de tout réduire en pâte.

Accords : Récif, jardin et verger

- Thon fumé avec citron vert et feuille de piment : émiettez le thon fumé et mélangez-le avec le jus de citron vert, une touche de crème de coco et de feuille de piment finement hachée. La fumée saline rencontre la mie acide comme de vieux amis.

- Salade d’ota : blanchissez les pointes de fougère (ota) juste jusqu’à ce qu’elles soient brillantes, puis plongez-les dans de l’eau froide. Assaisonnez avec crème de coco, citron vert et une pincée de gingembre râpé.

- Aibika à la noix de coco : laissez mijoter les feuilles de chou glissant dans le lait de coco jusqu’à ce qu’elles soient soyeuses. Salez à votre goût. Le plat se dépose comme du satin contre la souplesse de la mie.

- Ragoût de poissons récifaux : un bouillon léger de tomates, oignons nouveaux et lait de coco avec des morceaux de poisson-perroquet ou de dorade coralienne. Le bouillon imbibe la miche sans l’écraser.

- Papaye et kalamansi : tranches épaisses de papaye arrosées de jus de citron vert. Le dessert n’a pas besoin de sucre lorsque la miche vous a offert une douceur lactique au dîner.

Au-delà de la miche : petits déjeuners, en-cas de rue et tours de main du chef

- Petit-déjeuner du marché : faites saisir la miche d’hier dans de l’huile de coco dorée et garnissez-la d’un œuf au plat, d’oignon vert et de piment. Une cuillère de reste de poisson récifal à côté et vous avez de l’énergie pour la matinée.

- Bouchée de rue : À Auki, j’ai acheté une tranche badigeonnée d’huile de noix ngali et saupoudrée de noix de coco grillées — simple, parfumée, inoubliable.

- Variation de restaurant : J’ai vu des chefs à Honiara transformer des tranches fines en « toasts », en les tartinant de rillette de thon fouettée avec crème de coco et zeste de calamansi. Une autre associe une tranche de miche à un poulpe braisé au tamarin, laissant l’acidité lactique couper la douceur sombre du poulpe.

- Épaississant pour soupe : Émiettez le reste de miche dans une soupe de citrouille et coco. Cela fond dans une texture douce.

- Expérience sucrée : Incorporez légèrement une sauce de coco sucrée et des bananes râpées au mélange de manioc avant l’enveloppement, puis faites cuire jusqu’à prise légère; le résultat est mousseux comme un pudding, proche d’un pudding de manioc typique des Îles Salomon, mais avec la pointe légère de la fermentation.

Comparer les ferments : Manioc vs Fruit à pain vs Taro

- Manioc : Doux, légèrement sucré; la fermentation lactique ajoute une pointe d’acidité nette et une mie élastique et coupante. Accepte merveilleusement la fumée et la noix de coco.

- Fruit à pain : Le fruit à pain fermenté développe un arôme plus musqué, avec des notes de vin de banane et une texture crémeuse lors de la cuisson. Plus lourd, plus décadent avec la noix de coco mais moins aérien.

- Taro : Terreux et net, le taro fermente avec un arôme plus doux. La texture cuite est moelleuse mais peut devenir visqueuse si elle est trop travaillée; l’acidité se lit plus douce — comme un souffle plutôt qu’un ronflement.

Chaque amidon raconte une histoire différente, et dans les Salomon, les ménages mêlent et assortissent. Un mumu de mariage peut contenir une miche de manioc pour la souplesse, un paquet de fruit à pain pour le parfum et du taro pour la profondeur. Si vous débutez avec les ferments insulaires, commencez par le manioc; il est tolérant et désireux de plaire.

Chronologie d’un cuisinier : du marché au festin

Jour 1 (matin) : Achetez du manioc au Marché Central de Honiara. Épluchez et râpez le manioc le jour même pour la fraîcheur. Lancez la fermentation dans de l’eau propre.

Jour 2 (soir) : Goûtez. Si l’acidité est légère, pressez et poursuivez; sinon, laissez-la reposer une autre nuit.

Jour 3 (matin) : Pressez fortement. Assaisonnez avec du sel et une touche de crème de coco. Incorporez des noix ngali hachées si vous les utilisez. Enveloppez dans des feuilles de bananier.

Jour 3 (midi) : Cuire dans un four de terre, à la vapeur ou au four. Reposez, tranchez, et nappez de crème de coco chaude. Servez avec du thon fumé, de l’aibika et une salade d’ota. Terminez avec papaye et citron vert.

Restes : Réfrigérez, tranchez, saisissez pour le petit-déjeuner. La miche se conserve deux à trois jours au réfrigérateur, et gagne en saveur au jour deux.

Des émotions ancrées dans la saveur : nourriture et résilience

Dans les îles, la saveur n’est pas seulement une saveur. Une miche de manioc fermenté est un plaisir au présent et un souvenir du passé. Elle endure les cyclones et les retards des bateaux-citernes; elle comble la distance entre la ville et le village. Les agriculteurs sur la côte météo parlent de la façon dont le manioc affronte les tempêtes mieux que le fruit à pain, de la fermentation qui leur donne de l’air lorsque les mers montent et les marchés sont vides. Quand le cylindre de gaz tombe en panne, les feuilles de bananier et les pierres chaudes fonctionnent encore.

Il y a aussi une beauté dans la façon dont une miche absorbe des traces du lieu : la douceur particulière d’une noix de coco, la rencontre d’un courant d’eau douce avec la mer, le bois que vous brûlez. Vous y goûtez les rires des enfants et le souffle d’un vent d’après-midi qui traverse une plantation de fruit à pain. Ce n’est pas seulement de l’amidon — c’est une carte du soin.

Notes du marché : Détails à rechercher et questions à poser

- Surveillez la couleur des feuilles. Les miches fraîchement enveloppées ont des feuilles brillantes, émeraude. Les miches plus anciennes présentent des taches sombres; c’est acceptable si vous prévoyez de les remettre à la vapeur, mais demandez quand elles ont été cuites.

- Demandez des informations sur la fermentation. Les marchands vous diront « une nuit », « deux jours » ou « rivière ». Si vous aimez une acidité plus soutenue, recherchez « deux jours ».

- Goûtez un coin. La plupart des vendeurs couperont un petit morceau. Vous visez une acidité nette et légère et une mie ferme.

- Repérez les ajouts. Des éclats de noix ngali, un souffle de poisson, ou du pandan glissé à l’intérieur — de petites indices sur le style du fabricant.

- Achetez la crème de coco à proximité. Beaucoup de stands vendent de la crème de coco dans des bouteilles recyclées; choisissez-en une avec une ligne de crème, pas d’huile séparée. Réchauffez-la doucement et salez.

Pourquoi cela compte pour les professionnels de la cuisine

Les miches de manioc fermenté constituent une éducation à la complexité maîtrisée. Elles enseignent le contrôle : juste assez d’acidité pour animer les graisses, juste assez de fumée pour parfumer. Pour les chefs, la technique suggère des croisements — associer des tranches à des algues marinées, utiliser la mie de manioc comme liant pour des croquettes de poisson, ou composer des canapés qui mettent en valeur les ingrédients insulaires avec respect.

Elles modèlent aussi la durabilité. Le manioc est résistant; la fermentation prolonge son utilité sans réfrigération. Les enveloppes de feuilles sont biodégradables; la cuisson sur pierres chauffe le combustible. Dans un monde qui cherche des moyens réfléchis de nourrir les communautés, un pain enveloppé dans une feuille façonné par l’eau et la patience offre un plan discret.

Variations pratiques : forme, texture et assaisonnement

- Plaque vs baton : Une plaque plus large et plus mince cuit plus rapidement et offre plus de surface pour saisir plus tard. Un baton reste plus humide et se tranche en rondelles nettes.

- Râpe fine vs grosse : Une râpe plus fine lie davantage, produisant une mie lisse. Une râpe plus grossière conserve une texture délicate et des fibres, conservant des poches de crème de coco après tranchage.

- Assaisonnement : au-delà du sel, envisagez une pincée de graines de coriandre moulues ou un soupçon de muscade dans la crème de coco. Ce ne sont pas des traditions, mais cela rappelle le profil noisette des noix ngali.

- Miche fourrée : Glissez une ligne de poisson fumé en flocons ou d’épinards jeunes hachés au centre avant l’enveloppement. Dans la Province de l’Ouest, j’ai vu des miches avec une couture cachée de thon et d’oignons verts — une révélation satisfaisante à table.

Repères sensoriels : affiner votre palais

- Arôme : Lait aigre propre, feuille humide, légèrement noisette. Si ça sent l’acétone ou une amertume brute, quelque chose cloche.

- Texture : Coupable et élastique, avec une légère souplesse. Quand on appuie, la mie rebondit. Un intérieur vitrifié ou colleux signifie trop d’humidité; un intérieur farineux signifie sous-cuisson ou fermentation insuffisante.

- Saveur : En couches — d’abord l’acidité douce, puis une douceur chaude, puis la richesse de la noix de coco qui s’épanouit avec une pointe de fumée. Le sel doit rester discret, et non siffler.

- Visuel : L’intérieur doit être blanc cassé à crème pâle, éventuellement moucheté de morceaux de noix ou de taches vertes des feuilles. La surface peut porter les impressions des nervures des feuilles — une empreinte comestible.

Une dernière tranche

Je pense souvent à cette première miche du marché et à la façon dont elle condensait un paysage en saveur. Les Îles Salomon enseignent que bâtir le goût peut être aussi simple que de faire confiance à l’eau pour couler et au feu pour rester stable, aussi généreux que de partager la crème de coco sans compter les cuillères, aussi précis que de savoir quand une acidité passe de murmure à cri. Les miches de manioc fermenté ne sont pas flashy — elles ne craquent ni ne s’écaillent — mais sous l’enveloppе verte douce se cache une sorte de génie discret. Vous l’entendez lorsque la feuille se referme, lorsque la première tranche libère un souffle chaud et acide qui sent les ruisseaux et la fumée de bois et les arbres fruitiers.

Servez-le à quelqu’un que vous aimez, ou à des amis que vous espérez voir devenir famille. Laissez-les vous voir le déballer; laissez-les sentir le souffle de l’île qui monte. Versez la crème de coco. Faites passer la salade d’aibika. À cet instant, vous comprendrez ce que les Salomon savent depuis longtemps : la saveur est une question de patience, et la patience a bon goût de chez soi.